~すべての人が 安心して暮らせる地域をめざして~

自立支援協議会とは、障害者自立支援法に基づいて設置される地域の協議の場であり、地域福祉の推進を目的としています。この協議会は、地域の関係者が集まり、障害者やその家族が直面する課題を共有し、解決に向けた協力体制を構築することを目指しています。

【ページ内目次】

自立支援協議会の目的と役割

地域課題の共有

地域における障害者支援の課題を共有し、地域のニーズに応じた支援体制を整備します。

ネットワークの構築

関係機関や地域住民との連携を強化し、障害者が安心して生活できる環境を整えます。

権利擁護

障害者の権利を擁護し、差別や孤立を防ぎ、必要な支援を迅速に受けられるよう取り組みます。

具体的な活動内容

自立支援協議会では、以下のような具体的な活動が行われています。

定期的な会議の開催

年に数回、関係機関の代表が集まる全体会を開催し、協議内容を検討します。また、運営会議や事務局会議を通じて協議会の運営を見直します。

研修の実施

ネットワークづくりや支援者のスキルアップを目的とした研修を行い、地域の支援体制を強化します。

サービスの改善

既存のサービスの改善や新たなサービスの開発について協議し、地域のニーズに応じた支援を提供します。

自立支援協議会は、障害者が地域で自立した生活を送るための重要な役割を果たしており、地域社会全体の福祉向上に寄与しています。

精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム構築に向けた取り組み

≪ 住まいについてのワーキンググループ ≫

地域で暮らす場(住まい)の確保等について協議する。

市町障害福祉および精神保健福祉担当職員、市町相談支援事業委託事業所職員、有田圏域基幹相談支援センターあねっと職員、精神科医療機関職員、保健所職員、就労支援事業所職員、指定特定相談支援事業所職員、訪問看護事業所職員など

≪ 学校啓発のワーキンググループ ≫

予防の観点から、早期発見と早期介入の必要性を踏まえ、学校への啓発活動について協議する。

市町障害福祉および精神保健福祉担当職員、市町相談支援事業委託事業所職員、有田圏域基幹相談支援センターあねっと職員、精神科医療機関職員、保健所職員、就労支援事業所職員、指定特定相談支援事業所職員、訪問看護事業所職員など

和歌山県との効果的な連携

≪ 相談支援体制整備事業(アドバイザー) ≫

役割

①地域の相談支援体制の整備と相談支援専門員のネットワーク構築に関する助言・調整

②基幹相談支援センターの運営に関する助言や技術指導

③協議会の運営と活性化に向けた助言

④広域的課題や複数圏域にまたがる課題解決に向けた体制整備への支援や助言

⑤相談支援従事者のスキル向上や地域の0JT指導者育成のための研修会開催

⑥県協議会の運営強化と活性化に向けた取り組みの実施

アドバイザーは、地域で助言・調整を行う役割を担います。しかし、忘れてはならないのは、市町や各地域の基幹相談支援センター、相談支援事業者が自ら気づき考え協働して自らの地域を作っていくことがゴールであるという点です。市町は、アドバイザーを有効に活用するため、単に助言を待つのではなく、自ら課題を意識し活用方法を考えることが重要です。勉強会や協議会への参加を通じて、相談支援体制の構築など具体的な課題を共に考える存在です。市町の職員や相談支援従事者が孤立せず、積極的に助言を求められる環境を整えることが大切であり、その際には明確な問題意識を持つことが望まれます。

※(自立支援)協議会の設置・運営ガイドライン令和6年3月厚生労働省を参照の上、要約

≪ 和歌山県自立支援協議会 ≫

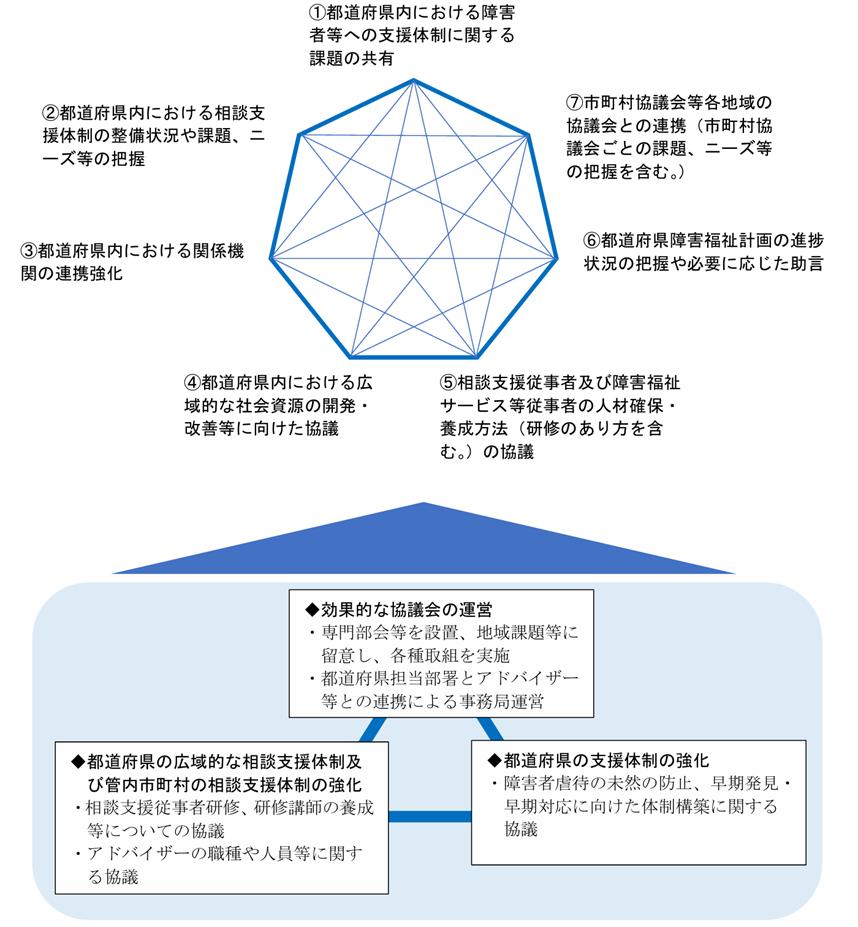

主な機能

県自立支援協議会の主な機能は、障害者総合支援法一部改正法における自立支援協議会に係る事項の改正趣旨を踏まえ、令和6年4月1日に施行にあわせて改正され、主な機能として7つの項目に整理されています(図Ⅲ-1)。

各機能は、県自立支援協議会の効果的な運営と広域的な相談支援体制の強化等による土台の上で、相互に関連しながら、総合的にその機能を発揮することになります。

※(自立支援)協議会の設置・運営ガイドライン令和6年3月厚生労働省より

事務局

≪ 基幹相談支援センター あねっと ≫

・協議会の庶務及び経理

・協議会の協議事項の取りまとめ及び調整

・運営会議、定例会議、全大会議の招集 など