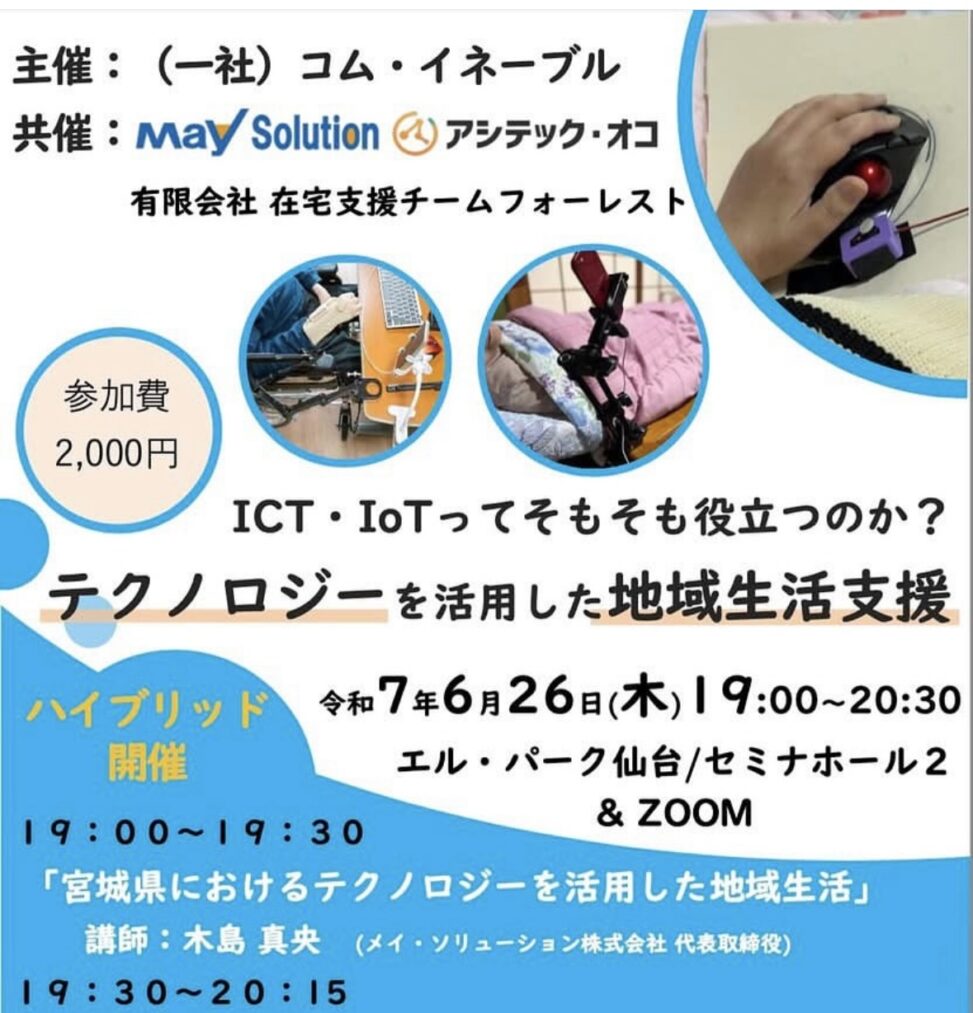

「ICT・IoTってそもそも役立つのか? テクノロジーを活用した地域生活支援」

22025年6月26日(木)、一般社団法人コム・イネーブル主催の研修会に、Zoomで参加させていただきました。今回の研修は、現地とオンラインによるハイブリッド形式で開催されました。

登壇された講師のおひとりは、有田川町を拠点にICT・IoTを活用した意思伝達支援など、さまざまな取り組みを行っておられる「アシテック・オコ」代表の小林大作さんです。実践に基づいた具体的な支援事例をご紹介いただきました。

小林さんには、今年1月に開催された「有田圏域難病対策地域協議会」研修でも講師としてご登壇いただき、「自助・共助・公助から考える難病を有する方への具体的な災害対策」についてご講義いただきました。その際のお話は非常に分かりやすく、また深く印象に残る内容で、「ぜひまたお話を伺いたい」と強く感じていたところ、偶然今回の研修のご案内を拝見し、すぐに申し込みをさせていただいた次第です。

今回の研修では、日々の支援の中でどのようにICT・IoTを活用しているのか、実際に使用されている機器の紹介とともに、導入に至るまでのエピソードも交えながら、テクノロジーが支援にもたらす力について丁寧に語られました。

■ テクノロジーの力で「できる」を広げる

研修では、書籍のページがめくれないキリストルフィーのある子どもに、電子書籍の「めくるボタン」を設定し、自分で読書できるようにした事例が紹介されました。また、手がある程度動くなら「紙よりもデジタル」のメリットを活かし、活動を広げる支援の工夫も共有されました。

■ 向かい合う関係が生まれる支援機器

ある児童が装着した「もも装具」により、手を支える必要がなくなり、先生が正面から関わることができるように。「向かい合う支援」がもたらす変化は、単なる身体的補助以上の意味を持つことが強調されました。

■ デモンストレーションの大切さ

ICTや装具を導入する際、実際に“よい形”でデモンストレーションを行うことの重要性が語られました。初期段階で適切に紹介されなければ、家族の理解・導入意欲につながらない現実があります。費用や人件費も含めて、デモは専門職・代理店を問わず「丁寧さ」と「速さ」の両立が鍵となります。

■ 高齢者や重度障害のある方のICT活用

・78歳の女性がタブレットでLINE通話を楽しんでいる事例

・「話すこと」が困難な方がAlexaやSiriを活用する工夫(設置位置や話し方)

など、年齢や障害の有無にかかわらず、テクノロジーが「人とつながる手段」として活用されている様子が印象的でした。

■ 大学進学と就労につなげた取り組み

サイバー大学に進学し、就労継続支援B型でデザイン業務を行う脊髄性筋萎縮症(SMA)の方の話では、特製の指輪型「シフトキー」など支援ツールを活用し、IT資格を次々に取得。今後の一般就労も視野に、企業との連携が進められている様子も紹介されました。

■ 「支援=モノ」ではない

繰り返し強調されたのは、「テクノロジー=物」ではなく、「合わせて活かす技術と支援」が伴って初めて“アシスティブ・テクノロジー”になるということ。物だけを提供するのではなく、支援者・専門職がどう関わるかが支援の質を左右します。

■ 手段と目的を見失わない

「LINEしたかったのに、スイッチが合わない」と悩んでしまう前に、“何のための支援か”を見つめ直すこと。手段が目的化してしまう現場の課題に対して、原点に立ち返る大切さが共有されました。

■まとめ

この研修は、ICTやIoTをただ導入するのではなく、「何のために、誰のために」それを活かすのかを支援者が常に問い直す姿勢の重要性を再確認させるものでした。タイトルにあるように、ICT・IoTというと、どこか遠いもの・難しいものと感じてしまいがちですが、講師の先生方はそのイメージを払拭するように、日々の暮らしに寄り添う具体的な支援の場面からお話をしてくださいました。

障害があっても、年齢を重ねても、「自分で決める」「自分らしく暮らす」ことを支えるのがICT・IoTの本当の力なのだと再認識しました。どんなにテクノロジーが進化しても、支援の根っこにあるのは“人と人との関わり”であるということを、改めて心に刻んだ研修でした。地元企業アシテック・オコさんのような事業者と福祉現場がつながることで、支援の選択肢や可能性が地域内で育まれることに大きな希望を感じました。

目の前の一人の“やりたい”を叶えるために、デジタルの可能性はもっと活かされて良い——そうした実感に満ちた時間となりました。企画・運営いただいた皆さま、貴重な学びの機会をありがとうございました。